作品紹介Works

高齢者

グループホーム末広

木造平屋の個性ある外観

社会福祉法人親和会は保育所とデイサービスセンターを運営されていましたが、デイサービスを利用する方から、グループホームの要望があり、グループホームやショートステイの検討を始められました。

近くのデイサービスと連携するためには、ショートステイの開設が望まれたのですが、ショートステイは2ユニット以上の施設にしか認めていないという事で断念しました。

9人という経営的に難しい人数ですが順調に運営されています。

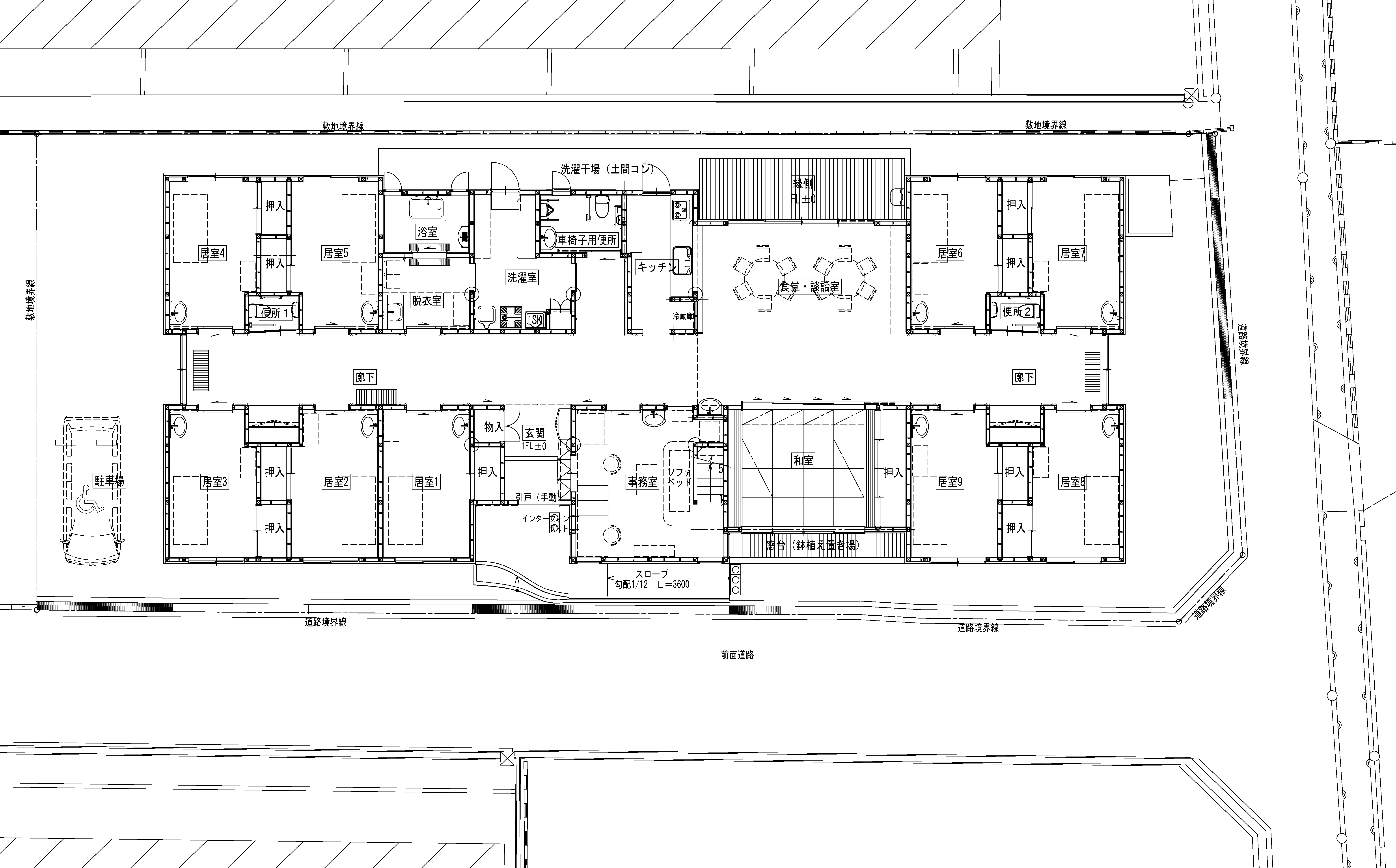

平面図

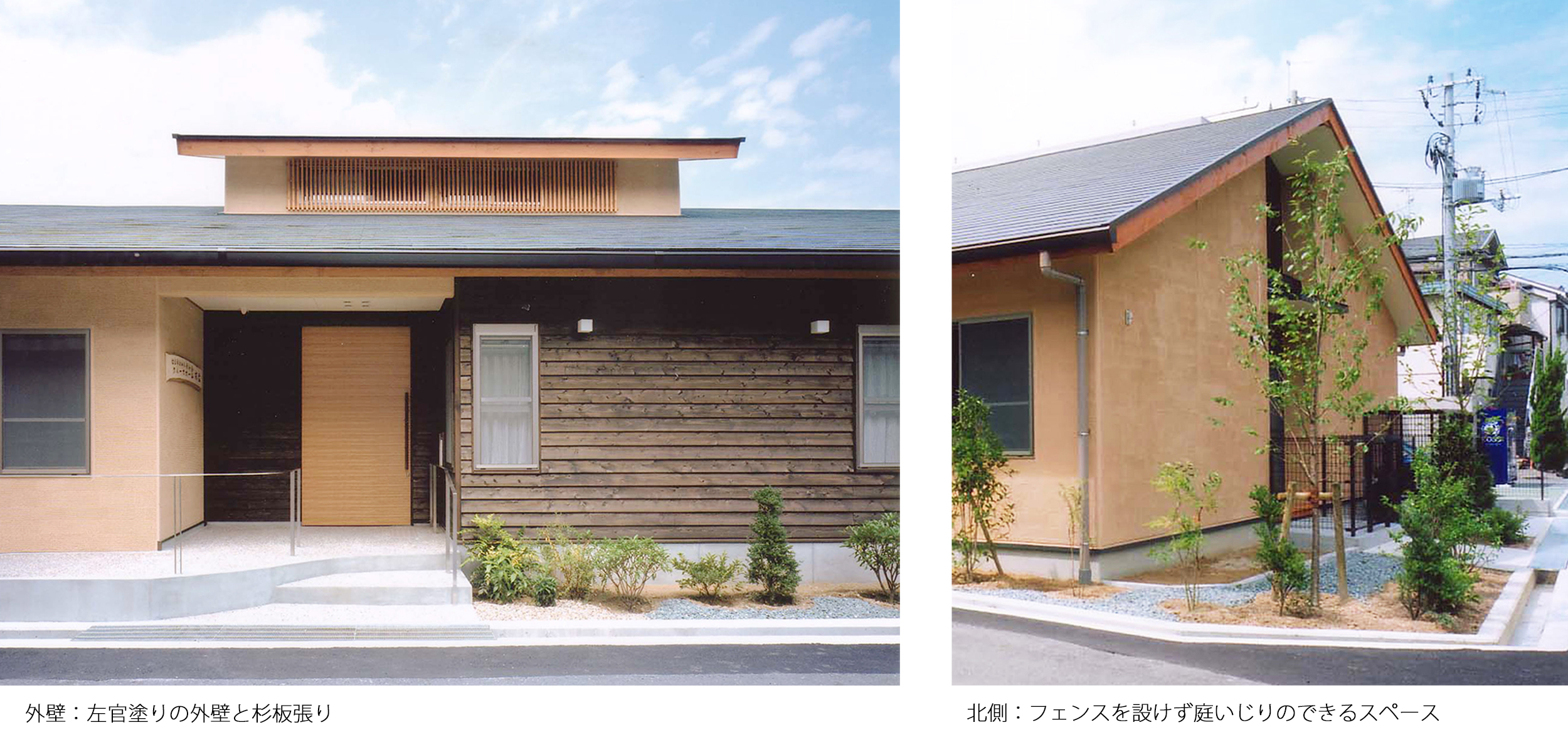

建物の外観・庭について

この建物は、住宅のスケールに近い木造2階建てです。切妻の屋根を載せ、2階の窓に木製格子を付け、昔ながらの民家に近づけました。2階を1階屋根に埋め込むことで、建物の高さを抑えました。外壁は温かみのある左官塗りの外壁と、杉板貼りという高齢者の方にもなじみある材料を使いました。

建物の北側は里道と田んぼがあり、小学生の通学路になっています。敷地境界にはフェンスを設けず、庭いじりができるスペースを作っています。こうすることで高齢者の方と小学生が触れ合えるきっかけになればと考えています。

玄関アプローチは駐車場からつながるスロープを設置し、車椅子の方にも利用していただけます。

玄関ポーチは豆砂利洗い出しとし、和風の温かみのある玄関にしました。

玄関の軒下スペースをゆったり取り、傘を閉じたり、手押し車を置いたりできるようになっています。

玄関

大きな玄関戸はサクラの練り付け材を使用しています。黒い杉板の外壁から浮かび上がるように明るい塗装をしています。

玄関に収納を兼ねたベンチを設置し、靴の履き替えが楽に行えるようにしています。

靴の履き替え線は段差無しとし、バリやフリー仕様としました。

事務所から出入りする人に声をかけられるように窓を付けています。

玄関戸の開閉時に音が鳴るようにし、入居者の方が無断で玄関を出る前にスタッフが気付くような体制を取ります。

食堂・談話室と和室

食堂側には縁側を、和室側には窓台を設け、外部へも空間は広がっていくような気持のよいスペースを目指しました。

縁側は気候の良い季節にはテーブルを出したり、夕涼みをしたりできるスペースとして準備しました。もちろん食堂から段差なく出入りできるので、行事を行うことができます。

和室には掘りごたつを設け、腰を曲げるのが困難な方も座れます。

和室の床が上がっている分、床下収納や引き出し収納を設けました。

和室の外には木製の窓台を設けています。これは和室の窓高さに合わせているので、窓に腰かけて外を見るのに適しています。

食堂・談話室と和室の間は大きな片引き障子を取り付けました。和室の間口いっぱいに開放した場合も障子がインテリアになるように朱色の障子紙をポイントで貼りました。

食堂の高いところに円形の木格子を取り付けました。これは事務室内の階段の踊り場から食堂を見下ろせる窓です。スタッフの方が2階にいても食堂などでの声が届くように考えたものです。

キッチン

キッチンはカウンター形式とし、調理する人、配膳する人の作業が行いやすいように配慮し、自発的に参加できるようにしました。

キッチンと廊下の間は壁と同じ材料で仕上げた引き戸を設け、夜間入居者が冷蔵庫をいたずらに開けたり、包丁や火などを扱えないように鍵を掛けます。壁と同じクロスの扉にしたのは戸と認識しにくくし、「開かない戸がある」というストレスを引き起こさせないためです。

キッチンの水栓はある温度以上のお湯が出ないようなシングルレバー水栓を設置し、不慮のやけどを負わないようにしました。

居室

居室は食堂などの共有ゾーンを挟んで南側に5部屋、北側に4部屋あります。

居室に収納付きの洗面化粧台を設置しました。この水栓金具も高温が出ない工夫がされているシングルレバー水栓です。気が付いたときに手洗い・うがい(口腔ケア)が行えるようになります。

扉は小さな明かり窓付きの2種類の木目の引戸です。扉の角には、入居者の方の好きな色のマグネットシートを貼り、自分の部屋を覚えやすくなるように考えました。

入居者の方によって、ベッドを持ち込んだり、畳を敷いたり自由に使ってもらえるように考えています。

キッチン:作業性と入居者の安全に配慮されたカウンター形式のキッチンです

廊下

ゆったりした廊下にはベンチを設置するなどして、色々な場所に「たまり」をつくり、入居者に居場所の選択肢を多く用意できるようにしました。

廊下の突き当りは掃出し窓とし、非常時の避難経路とするとともに、明るさを取り入れるようにしました。

突き当りの窓は中桟より下はポリカーボネートとし、入居者が蹴飛ばしても割れたりしないようにしました。

南北の居室ゾーンに1箇所ずつカウンター付き収納を設置しました。収納は主にリネン類になると考え、出し入れに容易なカウンター付きとしました。また照明器具を取り付け、飾り棚としても使えます。

車椅子トイレへの廊下に大きな鏡を取り付け、普段から身だしなみに気を付けていけるような環境を作ります。

廊下のダウンライトは調光可能で、夜間は照度を落とし、常夜灯として使用できます。

廊下:南側5部屋、北側4部屋をつなぐ廊下にはベンチやカウンター付収納が設けられています

水廻り

廊下の小さな2つのトイレは反転タイプで利き腕によって使い分けることができます。

トイレの出入り口は2枚片引き戸と跳ね上げ手摺の利用で、間口を広くとれるようにしました。

洗濯室・脱衣室は2方向から行き来できるようにすることで、そそうをした時などに人目を避けて入ることが出来、入居者の尊厳を傷つけないように配慮しています。

洗濯室・脱衣室・トイレの収納吊戸はすべて鍵付きとし、洗剤などの誤飲がないように配慮しています。

脱衣室は2つに仕切れるように中央に目隠しカーテンを設置し、入浴待ち時間を短縮できるよう工夫します。

浴室は入居者が個人で入れるように住宅スケールのものとし、自立を促します。

介助が必要な場合は3方向介助が可能である浴槽タイプを選択しました。

水廻り:住宅スケールの浴室と入り口の広いトイレ

手摺

和室の上がり框、玄関のベンチの脇など、立ち上がる動作を行う場所に縦手摺りを設置しました。

廊下の横手摺りの高さは床から80㎝とし、収納カウンターの高さと合わせることで、連続して歩いて行けます。

小便器の周辺用の市販の手摺りは立つ位置を遠ざけてしまうというデメリットがあるため、I型手摺りに変更しました。

仕上げ材料

床材は転倒したときに怪我をしないようにクッション性のある長尺シートを選びました。部分的に張替えができるように居室ごとに見切り材を入れています。

床長尺シートの種類を変えているところも、すべり係数が近いものとし、足触りの感覚の違いで転倒しないように選定に配慮しました。

- 建築主

- 社会福祉法人親和会

- 所在地

- 大阪府茨木市

- 用途

- グループホーム(1ユニット9人)

- 構造

- 木造

- 階数

- 地上2階

- 敷地面積

- 499.50㎡

- 建築面積

- 298.23㎡

- 延床面積

- 293.13㎡(1階)+36.20㎡(2階)=329.33㎡

- 竣工年月

- 2004年7月

- 担当者

- 岩﨑直子