設計コンセプトConcept

障害者

障害者施設計画でコストはコントロールできるのか 砂山 憲一

1:コストに係るものは何か

障害者施設の計画は、利用者の住みやすさや支援者の働きやすさを重視して計画を行います。常に最良の方法を探していますが、その方法の採用の可否をコストで判断をするケースはこれまでそう多くはありませんでした。事業者や支援者の「良いものを提供したい」という思いに基づき計画を実現していましたが、最近の建築費の高騰や補助金の減少によってコストを充分に考慮した計画が必要となっています。

では障害者の施設計画においてコストのコントロールは可能なのでしょうか。その中で障害特性への配慮は欠かすことができません。計画の過程でコストに係ることは何か、まずみていきましょう。

2:コストに係るポイント

障害者施設のコストに係るポイントは以下の3点に大別されると私は思っています。

① 障害特性・支援のしやすさ に係る事項

・破壊などを防ぐ仕様

・入浴など支援方法の仕様

・こだわりに配慮した仕様

② 障害特性に配慮した生活様式を支える建築計画

・日中活動の場の設定

・ともに住む人の人数

・他人と暮らすことを想定した間取り

・水回りの数 ・バリアフリー

③ 人が住みやすく心地良く感じる要素

・大きさ(広さ/狭さ/高さ/低さ)

・明るさや風通し ・音環境

・素材 ・景色

3:障害特性・支援のしやすさに係る事項のコスト

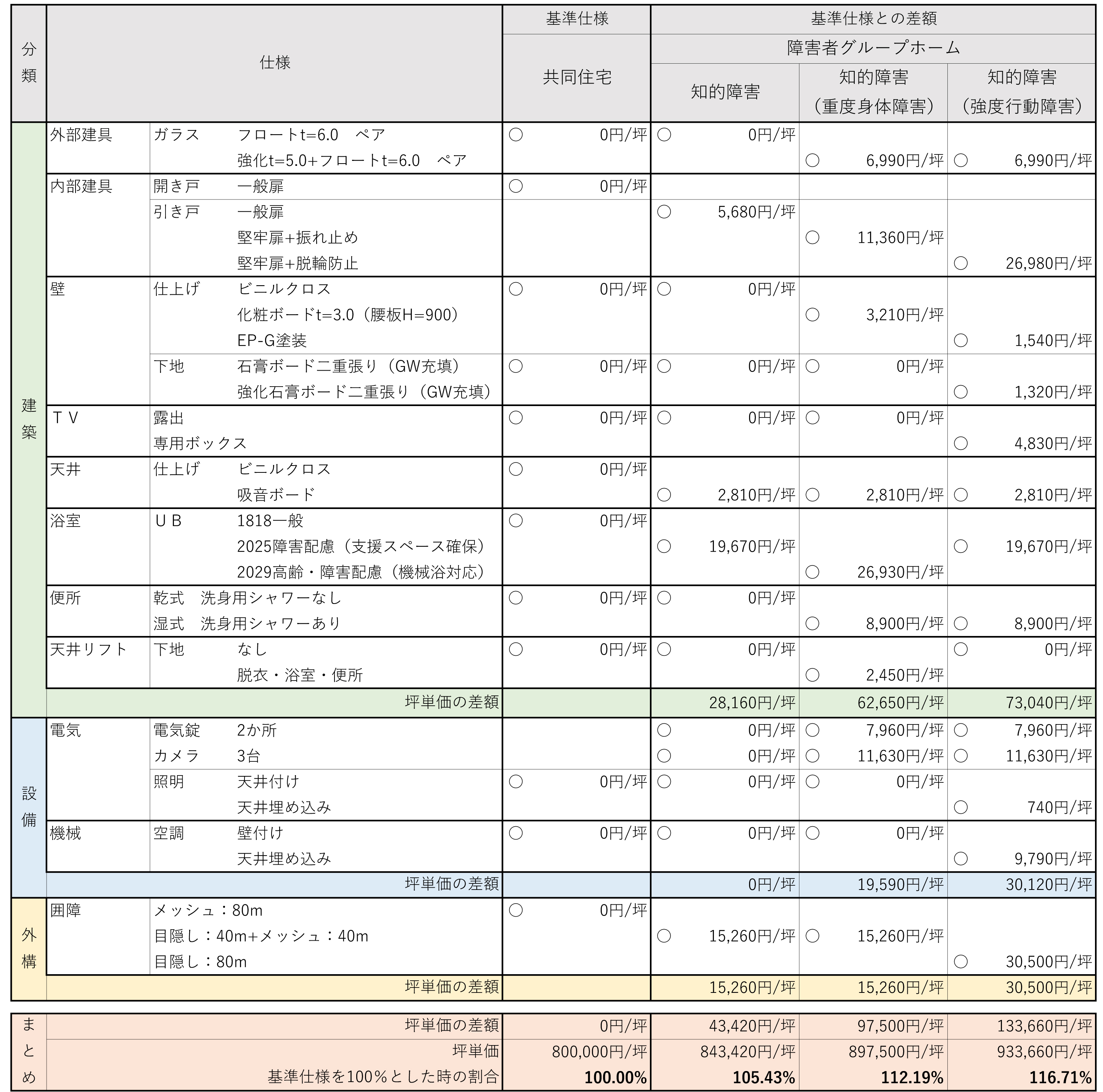

グループホームを例に「障害特性への建築対応」で、コストにどの程度の差があるのか検証を行いました(表1)。区分は知的障害の方・身体障害重複の方・知的障害で強度行動障害が

ある方としています。この方たちの建築的対応にかかるコストを一般の共同住宅の仕様と坪単価※で比較します。ここで取り上げている特性と仕様の関係は絶対的なものではなく、実際に

利用するであろう人の状態や施設の考え方によって変わってきますので、この仕様を採用した場合のコスト比較であることを前提に見てください。

表1:障害特性とコスト

※ゆう建築設計の知的障害者グループホーム実績より、各コストの平均を算出。床面積で除し、坪単価に置き換えた

知的障害があっても一般的な共同住宅と同じ仕様で問題なく生活を送ることができる方もいます。ですがここでは約10名の定員の中に軽度~重度の障害の方がおられるグループホームをベースとして、共同住宅との差を示しています。そこに重度身体障害の方がいれば車いすやリフトへの対応、機械浴の導入等が加わり、強度行動障害がある方には、破損・分解、近隣対策といった対応がでてきます。基準値である共同住宅と知的障害者グループホームの特性対応との総額を比較すると、坪単価80万円程度の住まいであれば、強度行動障害がある方を対象とした住まいは、一般共同住宅よりもその差は約16%高くなることがわかります。

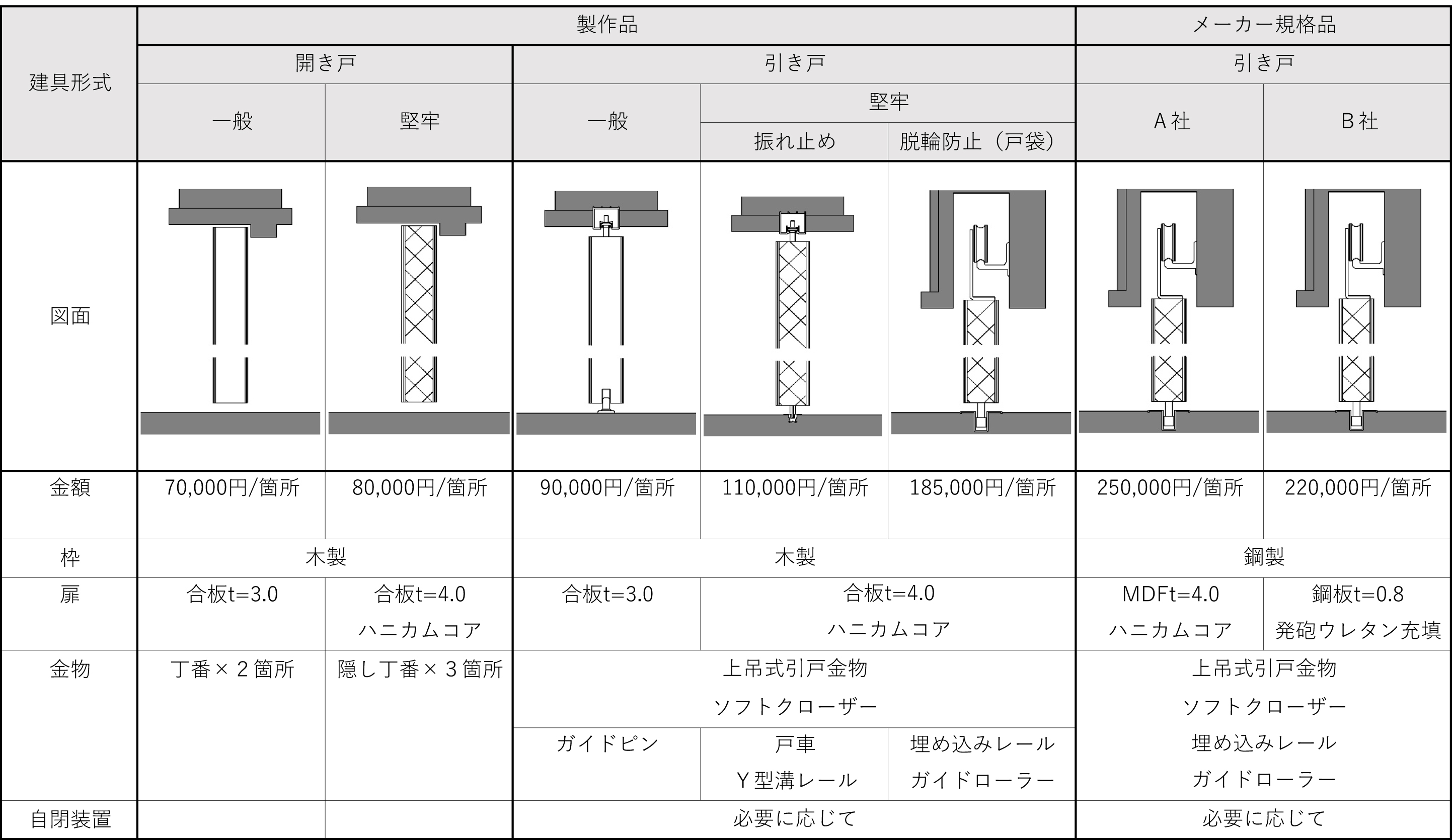

建物内部の仕様で最も差が現れるのは建具です。破損しにくい建具には建具本体だけではなく、使われる金物、建具の収納方法など多くの条件があります。また、開き戸・引き戸でも価格は違ってきます。特性対応の住まいに使われる建具はオリジナルでほとんどを木で製作していますが、耐衝撃性を有したメーカーの既製品もありますので適材適所で使い分けています(表2)。私どもはこのような資料をすべての建築部分に対し作っています。

表2:建具比較

4:住みやすさとコスト

障害者施設のコストに係るポイントのうち、②・③についてはプランニングにも差がでてきます。表3は私どもで計画をしたグループホームの一人当たり面積を比較したものです。A~

Cのグループホームは個室が廊下に面したタイプ(廊下型)、D・Eは個室が直接食堂やデイルームに面したタイプ(中央型)です。ここで営まれる暮らしや支援をどういったものにするかというイメージによって、形態が変わります。廊下型は個室のプライベート性が高く、他人と暮らしながらもお一人の場所を尊重しています。中央型は死角が少なく、お部屋への出入をスタッフが確認しやすいため見守られているという利用者の安心感を重視しています。

一人当たりの面積はというと、廊下型が中央型よりも大きくなっています。居室面積が同じAとDで比較をすると、その差がよくわかります。このことはグループホームの比較表を作って初めてわかりました。それぞれの計画は事業者と話し合いながら作りますが、これまで他施設との比較はあまり行っていませんでした。またその違いに伴うコスト比較も行っていませんでした。表3に掲載したグループホームの例では、一人当たりの面積は大きいもので約39㎡/人であり、小さいものは31㎡ /人です。10人ユニットであれば、面積の差は80㎡(24坪)

となります。坪80万円の建物であれば、建築費は単純に1920万円違うことになります。

障害者施設の計画においては、利用者から直接お話を聞ける機会は多くありません。主に事業者や支援者から考え方をお聞きしますが、この表で分類したような計画の具体的な形が要望として出てくることはほぼ無いと言ってよいでしょう。私どもは建築計画の複数の考え方を提示し、支援者側でも具体的に考えていただくようにしています。仮に廊下型・中央型と分けましたが、他にも違う形式はあるかもしれません。何を採用するかにより、生活の仕方や支援の考え方が変わってくることも確かです。

生活様式や気持よさといったことをコストと結びつけて考えるのは難しいのですが、設計者側としてはそのような視点も持ちつつ計画を進めたいと思っています。この表に掲載したグループホームにも多く存在する住みやすさに関する項目は、部材仕様の特性対応ほど明確に差を評価することはできません。しかし項目の整理とコストの関係についての検証はこれからも継続して行くつもりです。

5:建築費の値上がりと特性対応の採用

施設を新しく作る目的は、利用者の住みやすさと支援者の働きやすさでしょう。その満足度が、コストにも関係することはおわかりいただけると思います。

建築工事費は社会情勢によって変わります。一方、施設収入はほぼ一定です。無制限に建築に費用をかけられない中で、何を選択するかを問われています。事業者も建築設計者もともに真剣に検討し、その事業所に合った答えを見つけなければいけません。

コストを検討する方法に「VE(ValueEngineering)」という手法があります。特に設計段階におけるVEはコストを適正にコントロールするには有効な手段です。VEとは目的とする価値を手に入れる為に一番安価な手法を見つけようとする考えです。マンションなどで適用する場合は、その価値は得られる家賃という明快なものがあるのですが、福祉施設においては、目的とする価値を数値化することは極めて難しいことです。利用者の満足、支援者の満足を数値化する試みはこれからも行っていきますが、数式のようなものはできないと思います。ただし、障害特性への建築対応とコスト、住みやすさとコストなどの関係を整理することによって全体の建築工事費をある程度コントロールすることは可能だと思います。これからはそういう視点も必要だと感じています。

※『時空読本No.35』2022年7月発刊 記事