設計コンセプトConcept

障害者

「ゆめふる成田」から学ぶこと

各施設独自の建築的対応を作り上げるために 砂山 憲一

1) 「ゆめふる成田」の障害者一人一人に合わせた建築対応と、

そこから私が導き出す標準化とは

障害者入所支援施設「ゆめふる成田」ではこれまで他の施設ではあまり見られない取り組みが行われています。住んでいる人、一人一人に合わせて居室を作っていることです。この試みは、ゆめふる成田を運営する社会福祉法人菜の花会 小林勉理事長の「『人』が『主』人公になれること、それが『住』まいである」という考え方から実現しました。

これまで障害者の特性に合わせた建築的工夫は、壊れにくい壁、建具などの建築仕様や、特性によって機械浴を変えるなど設備機器の対応が行われてきました。また建築プランも少人数で暮らすユニット化などが行われてきましたが、居室を使う人に合わせてすべて変える試みはゆう設計では初めてです。

ゆめふる成田はゆう建築設計ホームページに掲載しています「自閉症に寄り添うすまいがほしい ゆめふる成田の施設づくり 河井美希」で詳しく説明していますので、是非ご一読ください。

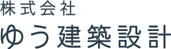

■ゆめふる成田の40の異なる居室とは

40 人の異なる個室は、使う人、一人一人への小林理事長や支援員さんの思いを建築にしていった結果です。出来上がったものを多くの障害者施設関係者に見てもらうにあたり、個人ごとへの対応と共に、どのような建築的要素で実現できているかを分析し、それぞれの施設独自の対応を作り上げていくことの手掛かりとなるようにと思っています。ゆめふる成田の建築を作る時は、プランや仕様の標準化という発想は全くなかったのですが、私はこれからの障害者施設を考えていくうえで、このゆめふる成田を分析し、参考にすることが大事だと思っています。

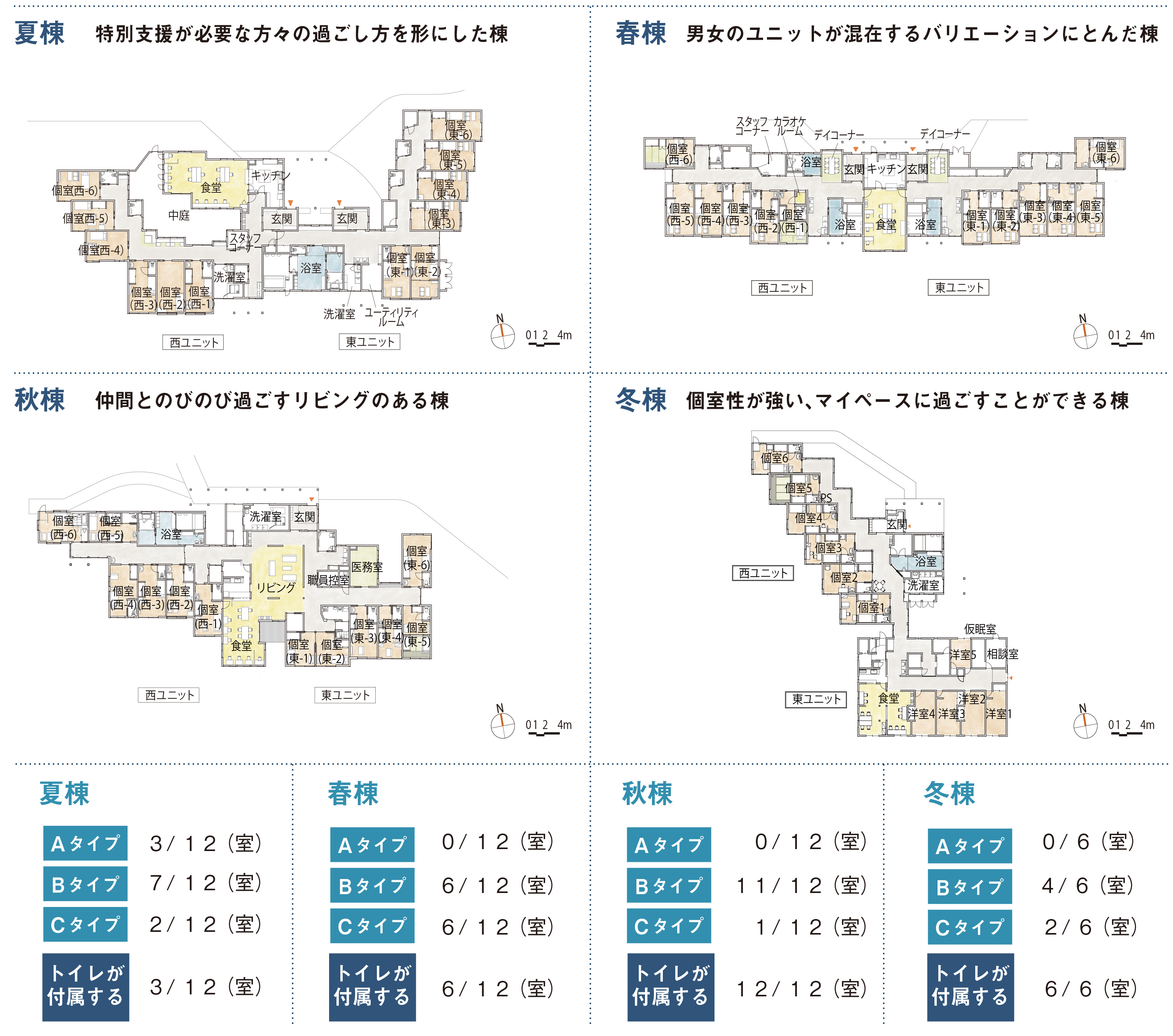

標準化は様々な切り口で可能です。ここでは「トイレ、洗面、物入、間仕切り壁、スクリーン」などの建築要素によって、パターン化してみます。

■各棟の居室のタイプ分布は棟ごとに異なります

落ち着く場所を作るには、いくつかの空間分離方法が必要で、完全に複数の部屋を持つ場合と、スクリーンで緩やかに分離する場合とを選択します。

トイレや洗面の設置は、入居者に合わせて選択します。

このように棟ごとに各タイプの割合を見ていくと、棟ごとの特徴が出てきます。

今後各施設独自の標準化が進む

ここで説明した分類は、あくまでゆめふる成田の結果から分析しているわけで、各施設は施設ごとに入居者特性、支援の考え方などに合わせて建築側の対応を変えていくとともに、標準化も独自のものを作っていくことになります。

すでに、個人のアセスメントをおこない支援方法を決めている施設では、新たな施設計画に当たり、ゆめふる成田の個室帳(仕上げ材、建具、設備といった個室を構成する要素を表にまとめたもの)を参考に、独自の個室帳を作成し、特性対応への建築的工夫のパターン化の検討を始めています。

2) 障害者施設の計画もコストを考えるようになります

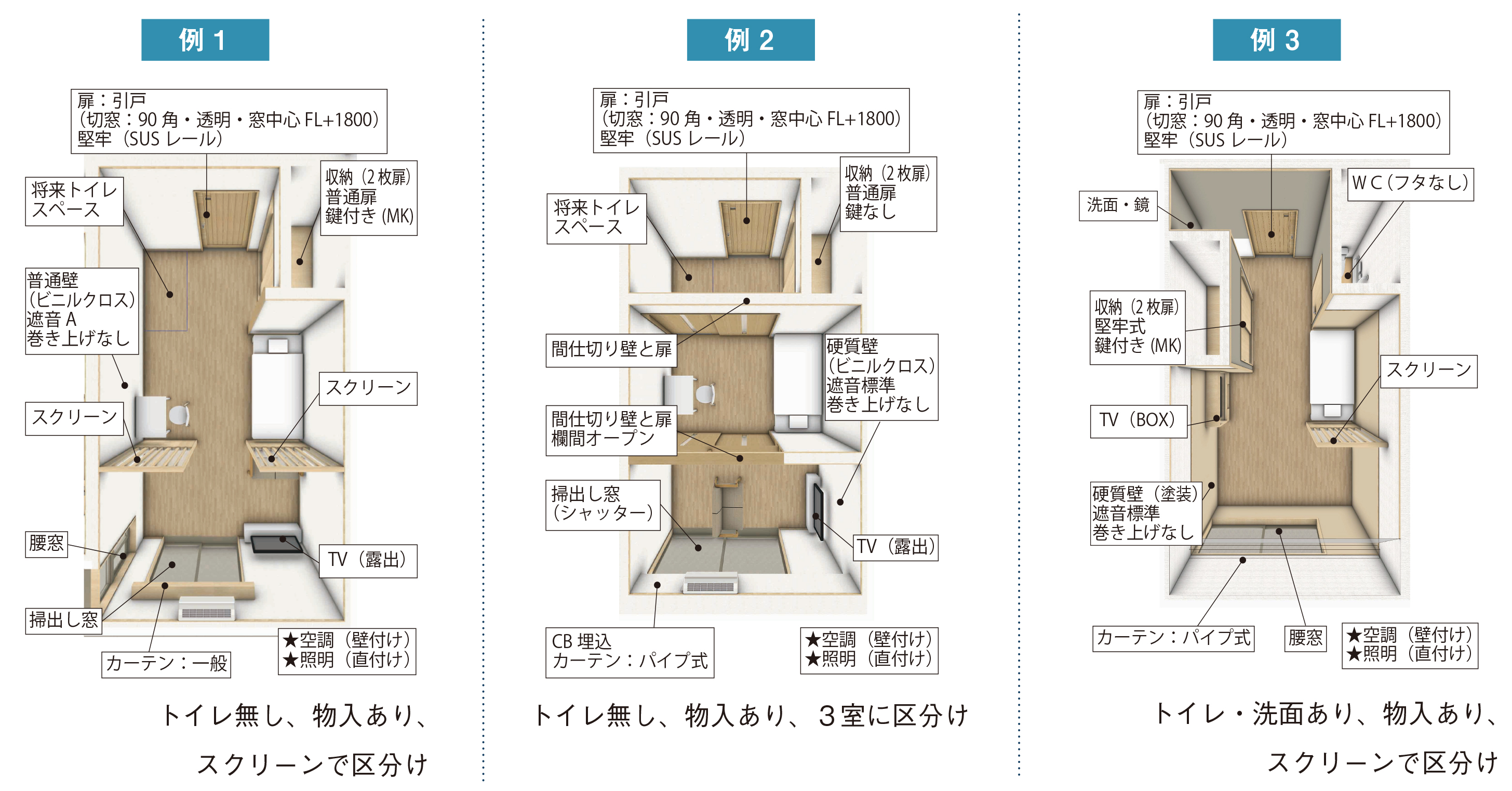

1:居室を特性によって異なる計画にすることは、コストも違ってくる

表:特性対応の違いによる部屋毎のコスト差

例3 の利用者は、内装材や設備機器への破壊の可能性があるため、建築仕様はその可能性に対応したものを採用し、コストは高くなっています。

例3の仕様

・壁下地は破壊に強い硬質石膏ボード

・壁仕上げ材は、クロスははがすので塗装

・テレビはbox 内に収納

・照明は埋め込み、照明スイッチは強化型

・天井高は3 mに上げる

2:各部屋の面積をどの程度にするかはコストを決める大きな要素

居室をスクリーンや建具で区分けして複数の場所をつくることで、当然居室面積は大きくなります。トイレ無しで空間を分けないタイプの居室はゆう設計の他施設の事例では居室面積10㎡から14㎡程度です。居室の空間を分けたものは、16㎡から23㎡程度です。10㎡と23㎡の居室の面積差は13㎡もあり、工事費では倍以上の費用が掛かることになります。

障害特性への建築対応は常にコストとかかわります。居室だけではなく、食堂や日中過ごす場所も特性によって面積が大きく変わってきます。

ゆめふる成田の4棟の食堂も面積が大きく違います。(P5 図参照)夏棟は一人一人に食事場所を確保した閉鎖型食堂。春棟は12人が同時に食事する開放型食堂。秋棟はリビングを併設したオープンな食堂です。夏棟の食堂面積は春棟より大きくなっています。秋棟はリビング、食堂で余暇も過ごしますから、面積は更に増加しています。

障害者施設ではコストによって特性対応自体をやめるのではなく、

障害特性への建築的工夫のコストは算出しますが、コストが高いから特性対応をやめることはありません。建築の目的が障害者の暮らしやすさのためであり、その目的の達成が最優先だからです。それでも限られた予算内で実現するためには、建築で行うこと、支援で行えることを、事業者と設計者で共有し、建築的対応のレベルを工夫することを常に前提として計画を進めることが重要になっています。

※『時空読本No.38』2024年5月発刊 記事