設計コンセプトConcept

精神科

精神科医療環境への取り組み 病棟について ②

木質ルーバーによる外観の構成

閉鎖病棟の合理的な動線

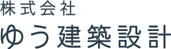

病棟の計画において特筆すべきことにホールを中心とした平面計画があります。病棟階に、エレベーター・階段につながるホールを設け、全ての人がホールを通らなければ各病棟へ入ることができません。閉鎖病棟においては、このホールは病棟から電気錠によって隔離されています。よって職員・面会の家族が主として利用することとなりますが、家族の方が面会に来た際、病棟に入ることなく面会をすることを可能とするため、ホールに面して面会室・多目的室を配置しました。面会室は閉鎖病棟で過ごす患者さんにとって外界と触れる重要な場所と捉え、光庭によって自然光の入る部屋としました。また、重篤な患者さんのお見舞いに家族の方が来られた際にも、病棟に入ることなく患者さんの所へ行くことができるよう観察室もホールに面して配置しました。 また、保護室に前室を設けることにより救急患者が病棟を通過せずホールより直接保護室へ入ることができる計画としました。

長期入院によって増加する要介護者への対応

長期にわたり入院する患者さんが多く、平均年齢の高いこの病院では、現在では何の不自由もなく生活されている患者さんも10年後には体が不自由となる可能性が高くなります。そこで、各病棟に車いすトイレを設置し、廊下には全面に手摺を設けました。また、2階の浴室を一般浴室2室から、一般浴室2室と機械浴室に変更できるように壁の位置・出入り口の位置・排水溝の位置などを工夫し、将来介助が必要な方が増えることを想定した計画としました。福祉施設のように最初から高齢者が住むことが想定されるわけではなく、住宅のように同じ患者さんが同じ場所で生活を続けることが多い精神科病院特有の工夫と言えます。

精神科に特有の症状とその対策

■トイレの背もたれ

精神科病院において、患者さんは睡眠剤やさまざまな精神疾患への投薬により、特に夜間意識がもうろうとした状態でトイレを使用されることが多いので、車いす使用者用のトイレに設けることが多い背もたれを、全ての大便器に設置することにしました。それによってある程度の勢いで便座へ座っても衝撃を受け止めることができるようになりました。

■防滑床材の選定

24時間調査をさせていただいた際、慢性期の入院患者さんがコップに給茶をされ、テーブルや自室へお茶の入ったコップを持って行かれる時に、床にお茶をこぼされている場面を散見しました。それは精神疾患への投薬により手に震えがあるからということでした。特に高齢者が多い病棟においては、その水分で転倒事故が起きている例も別の病院の調査で明らかとなりました。それに加え、手の震えにより食事中に食べ物を床へこぼしてしまう患者さんも多く、毎食後モップを使って(床が濡れる)掃除をされていました。そこで、CSR値(滑りやすさを示すJIS規格)を参考に水分が付いた床材で滑りにくいもの(CSR値0.7 程度以上)を食堂・廊下において採用しました。

長期入院患者の日常生活

24時間の調査を通して痛感したことは、患者さんが食事や作業療法などの目的のある行為をしていない、無目的に過ごされていることが一日の生活の中でかなりの時間を占めていたことでした。そこでは患者さん各々が自由に、他人の存在を気にしたくない人は気にせずに、存在を認められる人には認められる居場所が大切であり、また出来るだけ自然の風や光を感じることができる環境が重要と考え、以下の工夫を試みました。

①患者さんの微妙な心情に配慮し、スタッフや他の患者さんからもある程度の死角になる場所へベンチなどを設け病室以外での居場所となることを企図しました。また死角となる場所へは監視カメラを設け、スタッフステーションから監視できるようにしました。

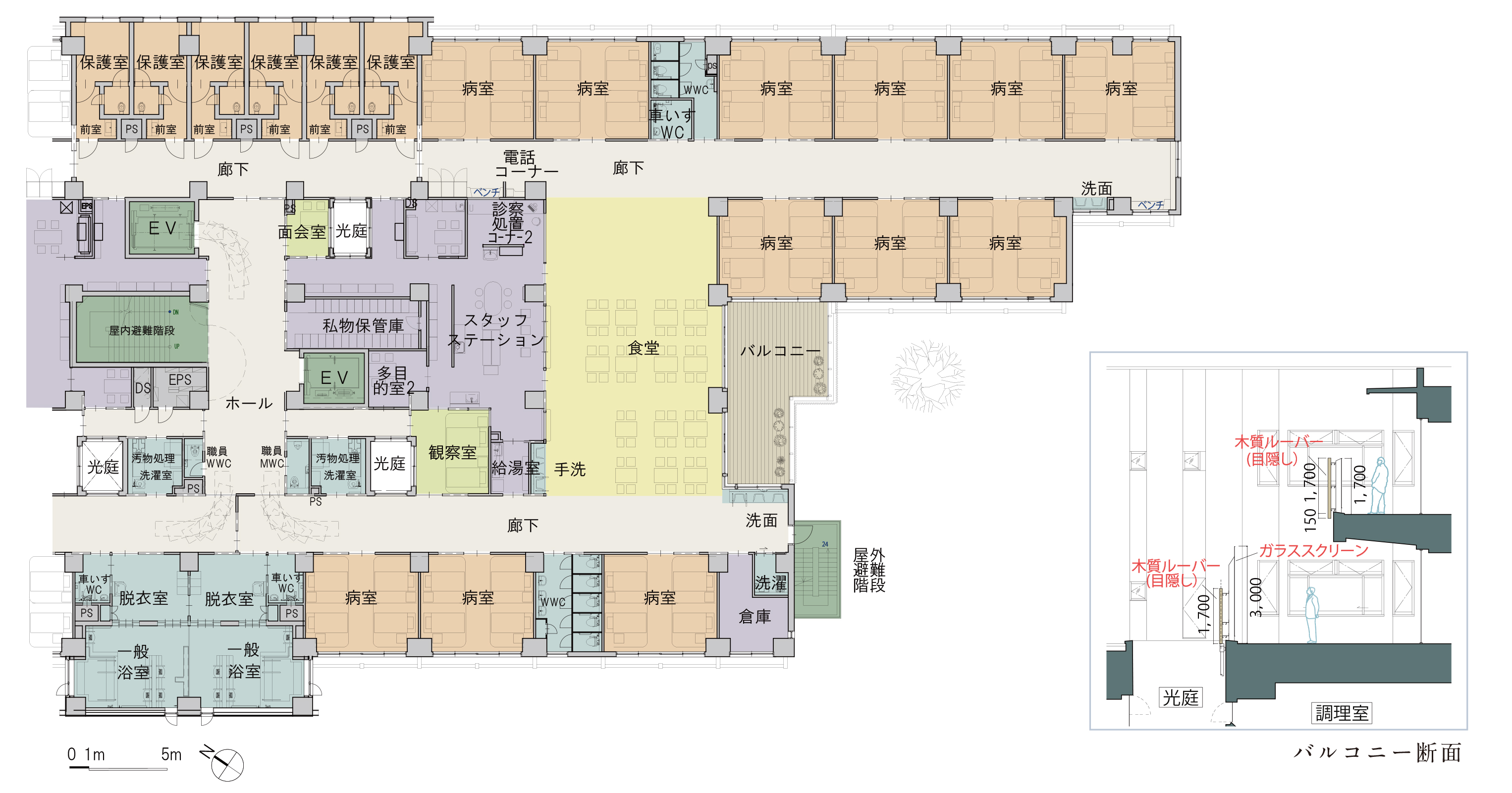

②閉鎖病棟特有の閉塞感に対し外の空気に触れられるテラスを各病棟に設けました。床を木質の素材で仕上げ落ち着いた雰囲気を演出するとともに、近隣からの視線に配慮し木質のルーバー(たて格子)で適度な目隠しを試みました。また、自傷行為を防ぐ目的で強化ガラス製のスクリーンを床より3mの高さで設置しました。

食堂

バルコニー

強化ガラス製のスクリーンを床より3 mの高さで設置

※『時空読本No.39』2024年9月発刊 記事