設計コンセプトConcept

精神科

保護室への取り組み

ゆう建築設計では、20 年以上にわたり事業主の方が目指す精神科病院に対し、様々な工夫を凝らすことで計画を実現してきました。それぞれの病院の特色は随所に見られますが、違いがよく分かるのは「保護室」です。救急対応、病棟内での位置付けなど計画条件は多くあり、直近では建設費上昇にともない「病院にとって必要な保護室は何か」という視点で、保護室の仕様とコストを見定めながら計画しています。

「保護室」に関わる多くの改修と様々な新築計画を設計してきた経験を踏まえ、これからの保護室について考えます。

|

|

| 田淵 幸嗣 |

<保護室の計画と設計>

精神科病院を特徴づける「保護室」

限られた空間の中で、「治療」「入院生活」「プライバシー」をどのように折り合わせるかが大切です。

病棟内での位置付け、仕様、コストについて、私たちが取り組んでいる保護室について紹介します。

私たちが計画した保護室

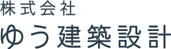

■患者の行動を段階的に制限する平面計画

保護室は、患者を隔離するために使用され、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準第三患者の隔離について」の規定に基づき、精神保健指定医の指示のもと隔離が行われます。

対象となる患者は、他の患者に対する迷惑行為、自殺企図、自傷行為、暴力行為、器物破損行為、急性精神運動興奮等による爆発性など、自身および周囲に対する危険性が著しく高い患者です。

このような患者の行動を段階的に制限できるように、保護室とWCおよび前室(洗面スペース)の間に建具を設け、患者の状態に応じた扉の開閉により(開閉時はともに施錠可能)室内の使い方を変化させることができる平面計画としています。下の図は患者の症状による段階別の使い方を示し、部屋の状況が分かる写真と使い方の説明をしています。

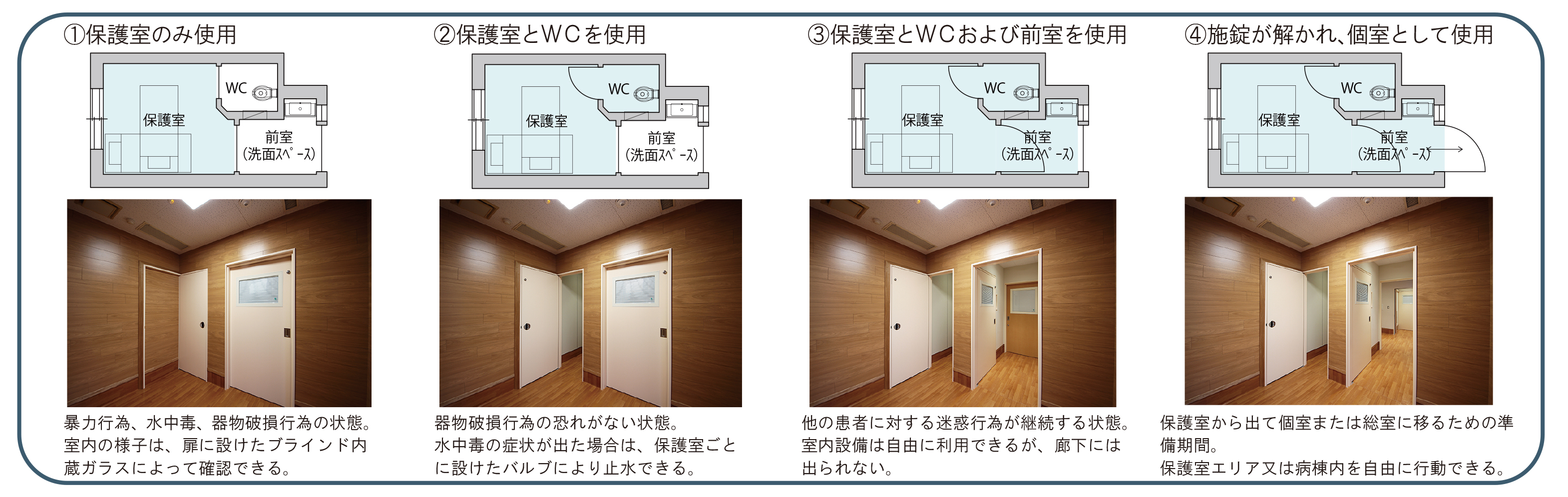

■保護室内の安全対策

仕様を選定する際に、壁仕上げは自傷行為対策として衝撃吸収性の良い板張りとすることが多く、さらに衝撃吸収力を高めるために、板材の裏に発砲クッション材を設ける場合があります。また、柱型などの出隅部分は、直角(鋭角)なまま仕上げるのではなく、135°の鈍角にすることで、自傷行為の防止対策としています。設備の利用を制限するために設ける扉の枠は、壁から5cm程度出っ張ってしまいますが、その出っ張りに紐などを引っ掛けられなくするように、斜めに加工した枠を取りつけています。保護室の採光を確保するために窓を設けますが、窓枠によじ登り、天井を破壊するという行為に対して、窓枠の下を斜めに取りつけ、足掛けしにくい工夫をしています。他、医療用アウトレットを鍵付きBOXに収納、FRP製の割れにくい衛生機器、止水機能と紙巻き器を隠蔽できる壁埋込手洗い器、斜めのプレートが付いた引掛け防止付丁番など、仕様の選定からディテールまで、細やかな配慮をしています。

求められる既存への対応

精神科病院を取り巻く状況に即して院内機能を整備し、その補完を目指す改修は、避けて通れないものです。限定された条件の中で、病院が抱える課題と方向性を整理し、病院の考えを建築的に解決しています。

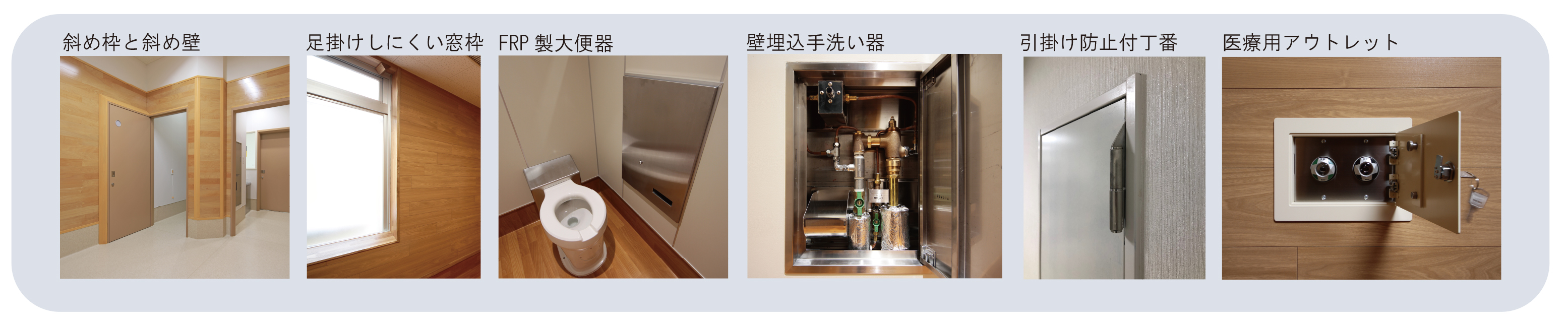

■改修事例1 病室と保護室を保護室に新装

精神一般病棟にある既存の保護室を新装する改修と、スタッフステーションに近い病室を保護室エリアとする改修です。

既存の保護室は、衝立のない和便器、鉄格子と観察廊下がある類型の保護室です。内装の劣化および設備機器の老朽化を改善するための改修です。運用の観点から鉄格子の有無についての入念な打合せを行い、鉄格子をなくした計画としました。

病室を改修したエリアでは、保護室前にデイルームを計画しています。保護室から出て個室または総室にすぐに移るのではなく、デイルームを緩衝地帯として、病室から出ることに慣れてもらうという病院の考えを反映しています。

どちらの改修も既存のサッシはそのまま使用します。大きすぎる開口部は内壁を作ることで適切な大きさとし、可動部には外部に安全対策としての格子を取りつけました。

改修計画を立案するにあたり、保護室の運用を止めることはできません。この改修は、既存の保護室エリアの他に保護室エリアを作ることが求められましたので、順次工事を行うことで保護室の運用に支障をきたすことはありませんでした。しかし、病棟内での工事は、入院している患者に危険を及ぼす可能性がある行為です。医療の安全な継続性を担保する工事手順と安全対策は、改修計画を行う上で非常に重要となります。

■改修事例2 病棟の一部を保護室エリアに

精神一般病棟の一部を保護室エリアとして再整備することを検討しています。法人の新たな運営方針として、措置入院と医療保護入院の患者を積極的に受け入れることを決められました。

既存の保護室は、スタッフステーションに近い場所に2室あり、保護室を出た患者はすぐに病室へ移動しています。しかし、病室に戻っても早期に再発する割合が多いため、より段階的な治療の場を設けたいとの考えから、「病棟構成に準じた保護室エリア」の計画を望まれました。

このエリアには、保護室4室、個室4室、スタッフコーナー、食堂・デイコーナー、診察処置室、浴室、脱衣室、汚物処理室、リネン庫を備え、病棟の縮小版の構成をしています。病棟の他の部分とは施錠管理を行い、患者の自由な行き来はできず、他の患者からの干渉を少なくする構成です。運用想定としては、保護室から出た後、エリア内の個室に移り、個室またはデイコーナーで過ごすことで、刺激が少なく社会復帰への段階的な治療の場となることを望まれています。

某病院の保護室計画

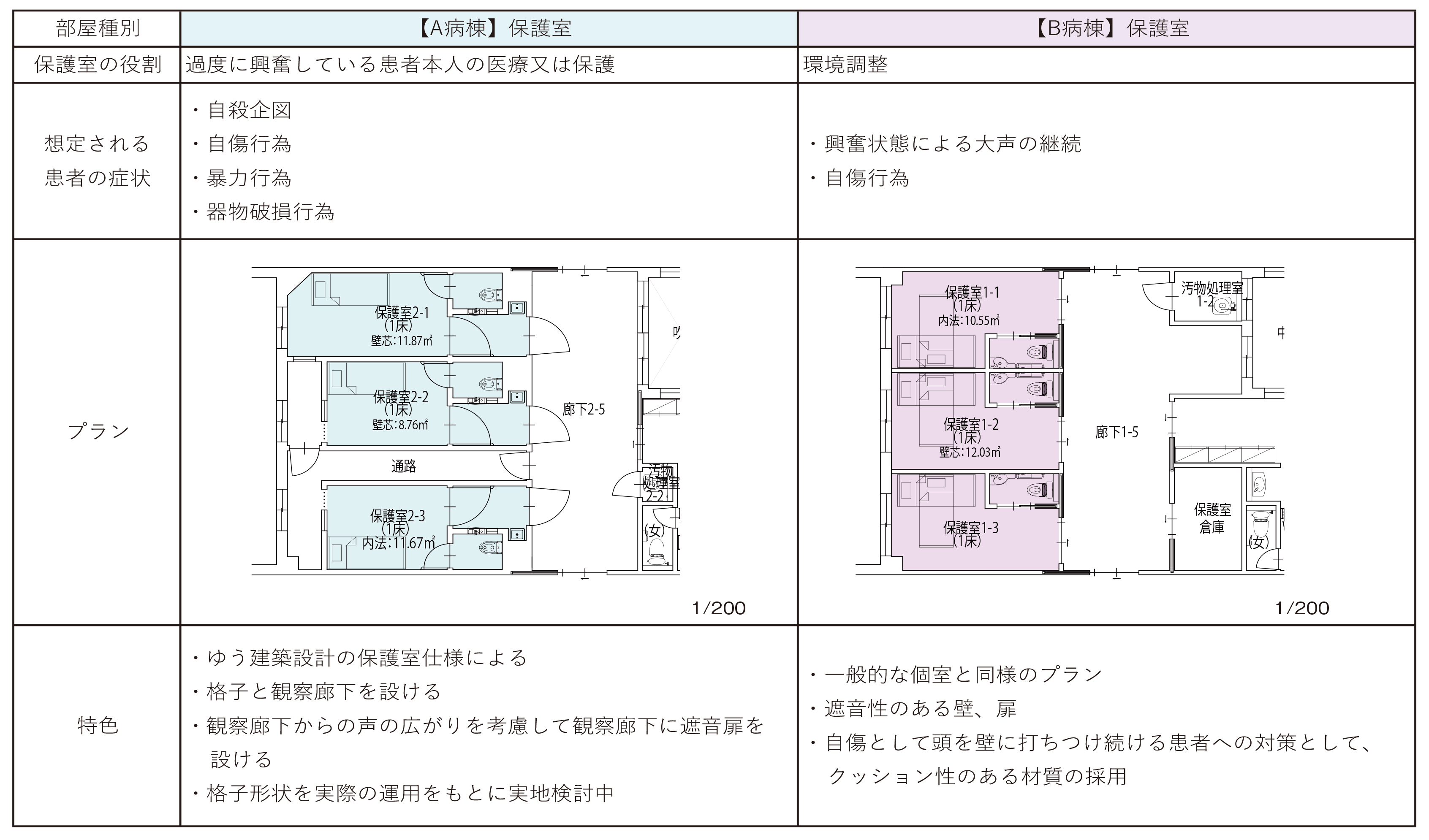

性格の異なる病棟を2つ計画しています。ひとつは急性期および中長期の段階的な治療を必要とされている方のA病棟、もうひとつは長期入院を必要とされている方のB病棟です。それぞれの病棟での保護室の役割を明確にし、使用する患者の症状の想定を行い、その症状に応じた仕様の選定とコストを意識した計画を行っています。

■患者像の把握と計画内容の違い

改修、新築を問わず、設計者として保護室を作るときに考えるべきことは、「保護室を使用する患者像を詳細に把握しなければいけない」ということです。

この計画では、病棟に入院する患者像に応じて、保護室の仕様を精査し、建築対応を変えるという試みを行っています。

A病棟の保護室の役割は、「過度に興奮している患者本人の医療または保護」です。患者の症状想定は「自殺企図、自傷行為、暴力行為、器物破損行為」で、私たちが保護室を作る際に考える患者の症状に合致しており、仕様に関してはいつも設計をしている通りの選定を行っています。

いままでと違うのは、格子と観察廊下を計画している点です。患者入室時の対応を考えた場合、格子があった方が良いこともあるとのことでした。その頻度を確認し、全ての部屋には不要とのことでしたので、計画している3室の内、2室を観察廊下付の保護室としました。その際、観察廊下を通して騒がしさが伝わらないように、観察廊下に遮音性のある扉を設置し、音が広がらない対応をしています。

B病棟にも保護室が欲しいというご要望に対し、どのような患者を想定し、その役割は何かという議論を行いました。その結果「興奮状態による大声の継続や自傷行為」のある患者に対し、一時的にその場を離れて落ち着いてもらう「環境調整」のための部屋にしたいということでした。患者の症状として、自殺企図や暴力行為、器物破損行為の想定はしていませんので、設備の利用を制限する必要性はないと判断し、一般的な個室と同様の平面計画を提示しました。一般的な個室と違うのは、遮音性のある壁と建具、ならびに自傷行為として壁に頭を打ちつけ続けることへの対策として、クッション性のある材質を壁に設置していることです。

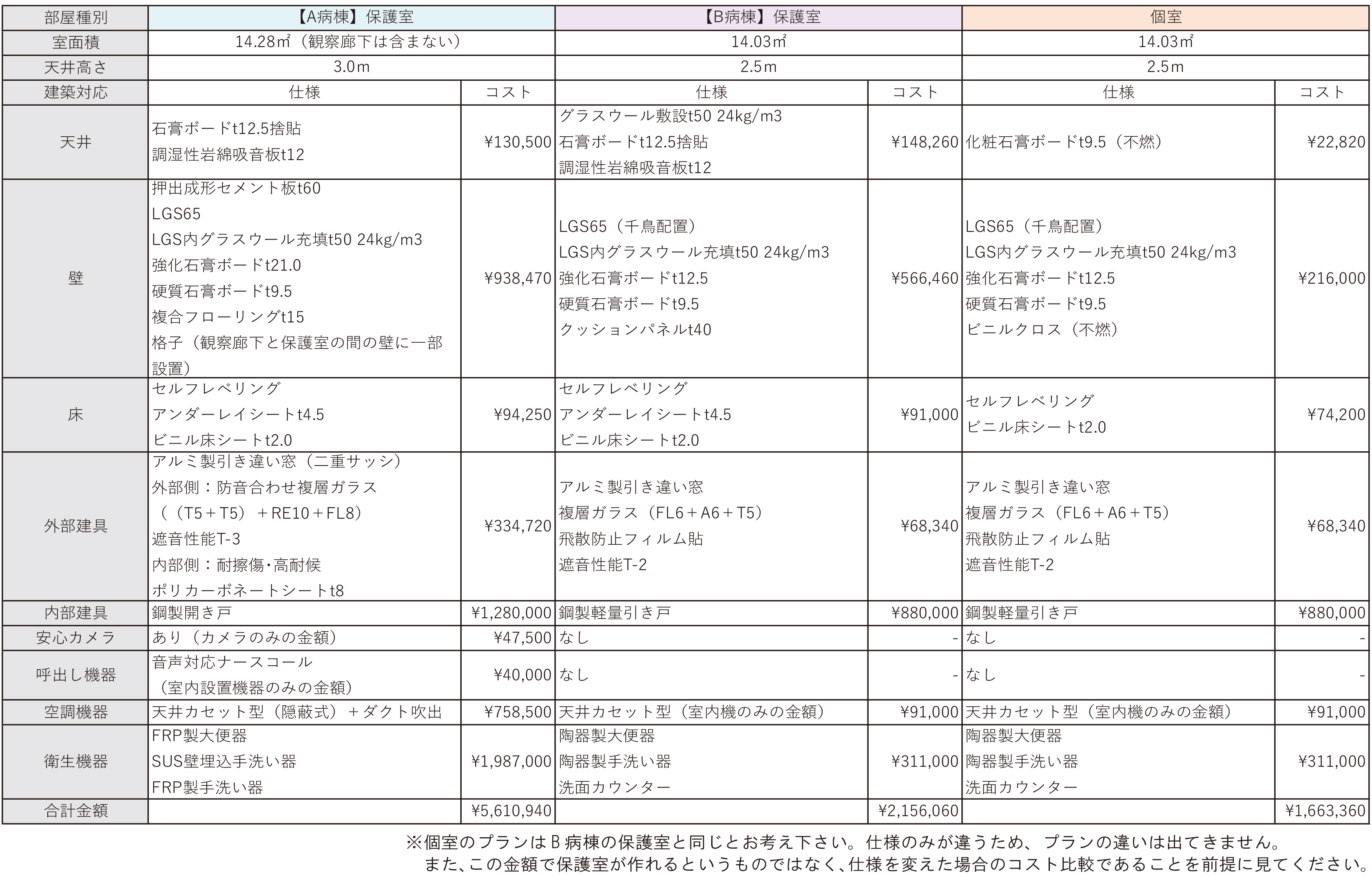

■保護室のコストについて

この計画では、病棟内の患者想定によって、病棟ごとの保護室の作りを統一していますが、仕様が違う保護室を混在させることも可能です。

例えば、保護室を5室整備したいと考えた場合、保護室の目的は患者の危険を取り除くことにありますから、その危険は何かということをはっきりさせ、患者の安全を獲得するための仕様とコストを見据えながら、明確な理由を持って仕様を決めていきます。

下の表にまとめた仕上げは一例ですので、患者想定によって求める仕様は変わりますが、一般的な個室と私たちが作る保護室のコスト、および今回の計画で仕様を変えた保護室のコストの違いについてまとめています。

このように、患者の症状想定に基づいて、コストを注視しながら建築の仕様を決めていくことは、おのずと必要なものを明確に整備していくことにつながります。また、具体的には触れませんでしたが、患者の食事、入浴をどうするかという議論も必要です。

機能(安全)が優先される保護室において、その治療空間の中での快適性(広さ、採光、色調、柔硬感、空調性能など、複数の要素が組み合わさり決まるもの)も含めて考えることが、私たち設計者に求められていることだと考えています。

※『時空読本No.39』2024年9月発刊 記事