設計コンセプトConcept

高齢者

特別養護老人ホーム15人ユニットへの挑戦

機能を考えたコスト低減の工夫

|

建設コストの上昇は特別養護老人ホームの施設設計にも大きく影響しています。介護報酬による収入、1ベッドあたりに交付される補助金など、建設・運営資金が据え置きのままこの問題に直面しています。2021 年の介護報酬改定では、ユニット型特別養護老人ホームにおいて1ユニットの定員を「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」となりました。職員確保やケアの質が求められる中、この改定や建設コスト上昇に建築設計がどう応えていくのか。ゆう建築設計では、現在15人ユニットの計画を進めています。ここでは15人ユニットを実現するために検討したこと、設計段階での建設コスト低減の工夫についてご紹介します。 |

|

|

| 岩﨑 直子 |

1:特養Yの設計の経緯

特別養護老人ホームY( 以降、特養Y)は京都府で1985年4月開設された従来型特養(定員90名)です。法人施設の中で最も古い新館と旧館で構成された平屋建の建物は、築37年を迎えます。入居者の居室は主に4人部屋の多床室です。経験年数5年以上の介護職員の割合は82%(WAM NETより)となっており、ベテラン職員が多数在籍する施設です。

京都府下ではユニット型特養でかつ、個室とすることが計画条件となっていましたので、建物の老朽化に伴って移転新築するにあたり、当初1ユニット10人のユニットプランを計画していました。しかし設計中に1ユニットの上限人数の緩和があり、15人定員で計画をすることが可能になりました。ベテラン職員の方が多く在籍するこの特養Yで、15人ユニットに挑戦したいという法人様の思いに応え、15人ユニット計画がスタートしました。

2:従来型からユニット型へ

新しいユニット型ケアへ移行する中で、従来型特養Y で行ってきた介護方法で、引き継ぎたいことや、入居者の方々が楽しみにしていることがなにかを探るために見守り調査を実施しました。旧館と新館には、それぞれに45 名前後の入居者が暮らしています。

旧館は、中廊下に面して4床室が並ぶ典型的な従来型特養ですが、食堂が小さな面積で4か所配置されています。旧館の入居者は、小グループでの食事をこの食堂で行っておられます。人数は10名~ 12名で、娯楽スペースとしても利用されていました【写真1】。

新館では、建物中央に見通しのよい大きな食堂が配置され、その周囲に4床室やお手洗いが配置されています【写真2】。

【写真1】従来型特養Y の旧館食堂の様子 少人数のまとまりの空間になっている

【写真2】従来型特養Y の新館食堂の様子 レイアウトの工夫で居場所が創出されている

入居者の方は、その食堂や突き当りの窓辺といったところを選んで居場所をつくりだしておられました。多床室であるためか、居室よりはこの食堂や共用部で過ごされる方が多い印象でした。

従来型特養Y では、職員と入居者同士のなじみの関係があります。そして、重度といっても身体的には残存能力の高い方も多いようです。また、食事も地元の郷土料理を取り入れたメニューとなっていて、住み慣れた地域の愛着を感じられる介護をされているように思われました。

ここで培われた入居者・職員の人間関係を継続しつつユニットケアに移行し、よりおひとりおひとりのペースで過ごす空間ができないか。さらに、介護職員の介護のしやすさ・働きやすさにつながる計画にしたい。特養Y の新しい 施設計画では、そのようなコンセプトを掲げ、1フロアに2ユニットを配置する特養75 名、ショートステイ15 名の4階建の 計画としました。

施設基準上、夜勤者は1 フロア30 名に1.5 人以上となりますが、各フロアを縦断するスタッフを配置するなど15 人ユニットならではの人員配置を検討されました。さらに、これまでの10 人ユニットより面積が広くなるユニットでは死角が多くなることに不安の声が聞かれたため、見守りセンサーを導入を前提とした「入居者の居場所がつくりやすいユニット空間とする」新しいユニットプランの検討を行いました。

3: 15人ユニットの 適正な床面積を探る

ここから15人ユニットの適正な床面積を考えていきます。床面積は工事費にダイレクトに影響します。

【図1】は特養Yの15人ユニットプランで、その面積は469.5㎡となっています。共同生活室は3つあり、それぞれ49㎡、38㎡、16㎡と大きさを変えています。トイレは共用とし、4か所設けています。浴室や洗濯室はユニットごとに配置し、専用のものとして計画しています。

私たちは多くのユニット型特養の計画を行っていますが、これまでの10人ユニットの場合だと、ユニット面積はユニット内に浴室を持たないタイプであれば300㎡程度、ユニット内に浴室内をもつタイプでは325 ~ 350㎡で計画しています。ここから居室10室分を除いた、共同生活室などのユニット内共用部の面積だけを見ていくと、1 ユニットあたり170㎡~ 197㎡となり一人当たりでは17 ~ 19.7㎡となります。

15人ユニットの計画のメリットの一つに、10人ユニットよりも一人当たりのユニット内共用部面積の大きさを小さく計画することが可能です。特養Yでは居室15室分を除いたユニット内共用部の面積は266㎡で、一人当たり17.8㎡となります。10人ユニットのユニット内共用部面積の最小値に近づけることができました。

【図1】特養Y の 15 人ユニットプラン

■居室のベッドを移動するか

15人ユニットとなると居室の数だけ廊下が長くなります。ユニット面積を低減するには、廊下幅をどのように考えるかで変わります。特養Yでは、居室からベッドを出し入れするかという議論において、従来型での運用からユニット型特養(全室個室)となることをスタッフの方とイメージし、日常的にベッドの出し入れは行わないでよいという結論になりました。すると廊下を基準値の幅まで狭めることが可能となり、よりスケール感を小さく、親しみやすい空間とすることができました。さらには、ユニット面積の縮小につながりました。

さらに面積縮小を考えるのであれば、中央共同生活室タイプ(ひとつの共同生活室を中心に、居室が取り囲むように配置された案)で計画するという方法もあります。その面積試算では、ユニット面積は約440㎡となります。

特養Yにおいても共同生活室3を取りやめたり、中央共同生活室タイプで計画すれば、一人当たりのユニット内共用部をさらに小さくすることも可能です。今回のような共同生活室分散配置型のユニットプランでは、約30㎡(9坪)面積が多い分工事費が大きくなります。そこで、さらなる面積低減を行うかをスタッフの方々と相談しました。

計画コンセプトで考えていた「入居者の居場所がつくりやすいユニット空間とする」ということと計画プランを再度見直します。建物外周にひろがる、入居者の方が住み慣れた町の風景。それが見える共同生活室の配置を残したい。そしてキッチンを中心にさまざまな居場所をつくりたいという声が聞かれました。15人がひとまとまりで過ごすのではなく、食事の場面では共同生活室1・2を使う、くつろぎの時間や入浴の前後の時間には共同生活室3を利用するというように、入居者の方がユニット内に複数居場所を見いだせるような空間とするなら、共同生活室3か所は必要なスペースだと判断し、【図1】の形で決定しました。

入居予定者の方が生活の中で見える風景や新しい15人ユニットでの過ごし方のイメージを持ち、設計内容や工事費低減につながる項目を取捨選択していくことが重要になります。またそれを支える見守りシステムなどの設備も平行して考えていくことになりました。

ユニット内部の検討の他に、職員のフロアごとの隔離を想定し、各フロアにスタッフ更衣室・休憩室をもつという計画としました。コロナ禍を経た計画で採用した方法ですが、このこともフロア面積をコンパクトにすることにつながりました。

4:そのほかのコスト低減の工夫

■建物構造の決定

建物の構造を鉄筋コンクリート造とするか、鉄骨造とするかは、基本計画の初期段階で決定します。一般的に鉄骨造の方が、鉄筋コンクリート造より平面計画において柱スパン(柱から柱の距離)を大きく取ることができます。どちらの構造方式がユニットプランと合致しているかを判断します。その決定には、計画敷地の地盤の強弱も左右します。地質調査により建物を建設するのに適した地耐力があるかを確認し、充分な地耐力がない場合は、杭基礎や地盤改良を計画します。

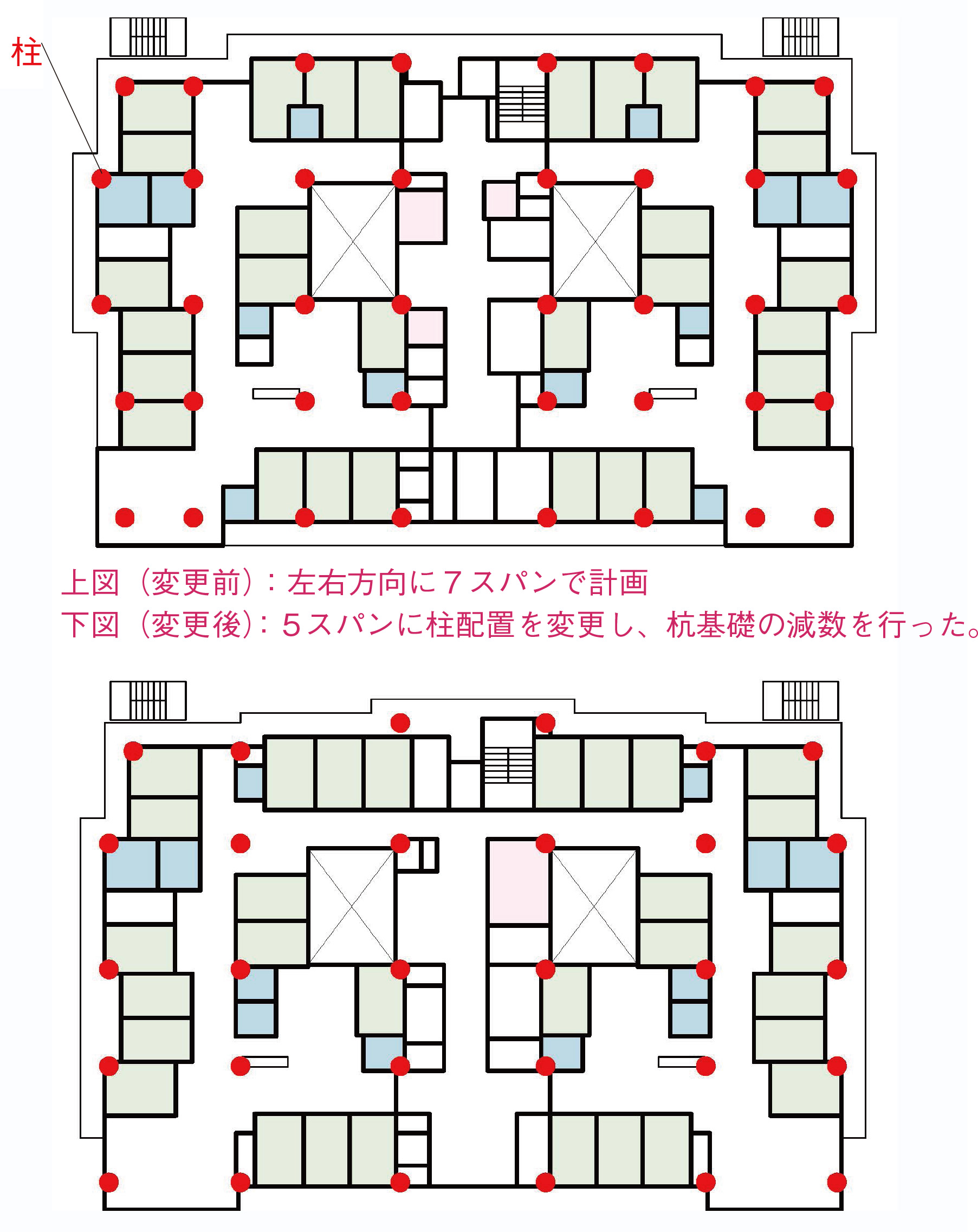

特養Yの計画敷地では、必要な地耐力が得られないため、支持層が現れる地中約20mまで杭基礎を計画する必要がありました。そのため計画当初より基礎構造についてはコストがかかることが分かっており、できるだけ建物の重量を減らすことで、杭基礎のコストの低減を図りました。また杭基礎の種類についても構造設計者と十分に協議しコスト比較を行い選定します。柱の数が杭の本数に直結しますので、柱の本数を減らす工夫をします。当初鉄筋コンクリート造で計画していましたが、鉄骨造に変更して柱スパンを8m~9mとし、柱を10本減らす検討を行いました。これにより杭の本数も減ります。基礎の計画を合理的・経済的に行う工夫は、設計の初期段階で行う必要があります。

■設備仕様の選定

工事費低減の手法として設備仕様の項目をチェックすることは非常に有効であり、基本設計段階で意匠・構造とともに設備方針を検討します。消防法や省エネルギーに関する条例などで設置が必要な設備は外せませんが、入居者の生活環境に密接な、空調・換気設備、床暖房、非常電源の設置、加湿設備など多岐にわたる設備を基本設計段階で決めていきます。下の【表1】は、コストに大きく影響する項目について、工事予算に応じて優先順位を検討し、採否を確認したリストです。

これまで見てきたように、コストを意識した設計は、入居者の新しい生活や介護方法を想像し取捨選択していくこと、事業主・介護者の考えを浮かび上がらせ、可視化していくプロセスに他なりません。事業主・介護者がそれぞれの立場で利用者と向き合うことをサポートする建築でありたいと考えています。

【表1】設備方針 再確認リスト

※『時空読本No.35』2022年7月発刊 記事